¿Te podemos ayudar?

PROYECTO

Análisis de Riesgo por Deslizamientos en la Microcuenca Quebrada La Pila, Ubicada en el Corregimiento de Cabrera (Pasto, Nariño – Colombia), Aplicando la Metodología de CENEPRED.

PROYECTO DEL CURSO

Gestión del Riesgo de Desastres con ArcGIS

REALIZADO POR

Martin Morales

Introducción

La gestión del riesgo por deslizamientos es fundamental en territorios como el corregimiento de Cabrera (Pasto, Nariño), donde las condiciones geográficas, geológicas y climáticas incrementan significativamente la susceptibilidad a este tipo de fenómenos (IDEAM, 2018). Este trabajo tiene como objetivo analizar el riesgo en la microcuenca quebrada La Pila, aplicando la metodología del CENEPRED, que integra el estudio del peligro, la vulnerabilidad y la exposición.

A través del uso de ArcGIS, se caracterizó el peligro considerando factores condicionantes y desencadenantes del deslizamiento. En cuanto a la vulnerabilidad, se adaptaron de manera teórica y aleatoria las características de exposición, fragilidad y resiliencia en los predios del corregimiento, dado que este análisis se enmarca en un ejercicio académico y no en una evaluación en campo.

Este enfoque permite ilustrar de forma práctica la aplicación de herramientas SIG y metodologías de análisis de riesgo, aportando a la comprensión de los procesos territoriales en contextos rurales susceptibles a amenazas naturales.

Antecedentes

La gestión del riesgo de desastres (GRD) ha cobrado una importancia creciente en las últimas décadas, impulsada por la intensificación de fenómenos naturales, el cambio climático y el crecimiento urbano no planificado. A nivel global, el Marco de Sendai 2015–2030, promovido por las Naciones Unidas, establece una hoja de ruta para reducir el riesgo de desastres, destacando como primer eje prioritario la necesidad de comprender el riesgo, con énfasis en la prevención, la planificación territorial y la participación de las comunidades (Naciones Unidas, 2015)

En Colombia, este enfoque se adoptó oficialmente con la promulgación de la Ley 1523 de 2012, que dio origen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Esta ley establece un cambio de paradigma, al pasar de una lógica reactiva a una gestión integral del riesgo, incorporando principios de articulación institucional, gobernanza y corresponsabilidad entre los actores (Congreso de Colombia, 2012)

No obstante, distintos estudios advierten que persisten retos estructurales. De acuerdo con el Banco Mundial (2012), aunque Colombia ha avanzado en el fortalecimiento institucional de la GRD, aún existen vacíos en la integración del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial, en la inversión preventiva y en la consolidación de capacidades locales. Más recientemente, el Banco de la República (Ayala-García, 2023), señaló que los desastres naturales en Colombia, especialmente los asociados a movimientos en masa, han tenido un impacto persistente en las regiones andinas, con efectos diferenciados por región y una alta vulnerabilidad social.

En ese contexto, el departamento de Nariño representa un escenario de alto riesgo. Su compleja topografía, la presencia de suelos de origen volcánico, la presión sobre los ecosistemas y las variaciones climáticas hacen de esta región un territorio propenso a deslizamientos, especialmente en zonas rurales. Según datos de la UNGRD, entre 1998 y 2021, los deslizamientos representaron más de la mitad de las muertes asociadas a desastres naturales en el país, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de intervenciones focalizadas (Ayala-García, 2023)

En el municipio de Pasto, y particularmente en el corregimiento de Cabrera, estos riesgos se hacen evidentes. La presión sobre las laderas para actividades agropecuarias, la escasa presencia de obras de mitigación y la limitada organización comunitaria frente al riesgo hacen de este territorio un espacio clave para el análisis. Dentro de este corregimiento, se escogió como unidad de análisis la microcuenca de la quebrada La Pila, por su representatividad geomorfológica y su vulnerabilidad potencial ante eventos de remoción en masa.

Este trabajo se desarrolla en el marco de un ejercicio teórico-práctico de evaluación de riesgos, aplicando la metodología propuesta por el CENEPRED (2022). Dicha metodología contempla la evaluación integral del riesgo a partir de la caracterización del peligro y la vulnerabilidad, esta última compuesta por los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Para su desarrollo se utilizan herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la matriz de Saaty (AHP) y la matriz de Vester, que permiten valorar espacialmente el riesgo y proponer medidas de reducción adecuadas.

Objetivos

Objetivo General

Analizar el riesgo por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila, ubicada en el corregimiento de Cabrera (Pasto, Nariño – Colombia), aplicando la metodología de CENEPRED.

Objetivos Específicos

- Caracterizar el peligro por deslizamientos a partir de factores condicionantes y desencadenantes.

- Determinar la vulnerabilidad de los predios considerando exposición, fragilidad y resiliencia.

- Estimar el nivel de riesgo mediante la integración del peligro y la vulnerabilidad.

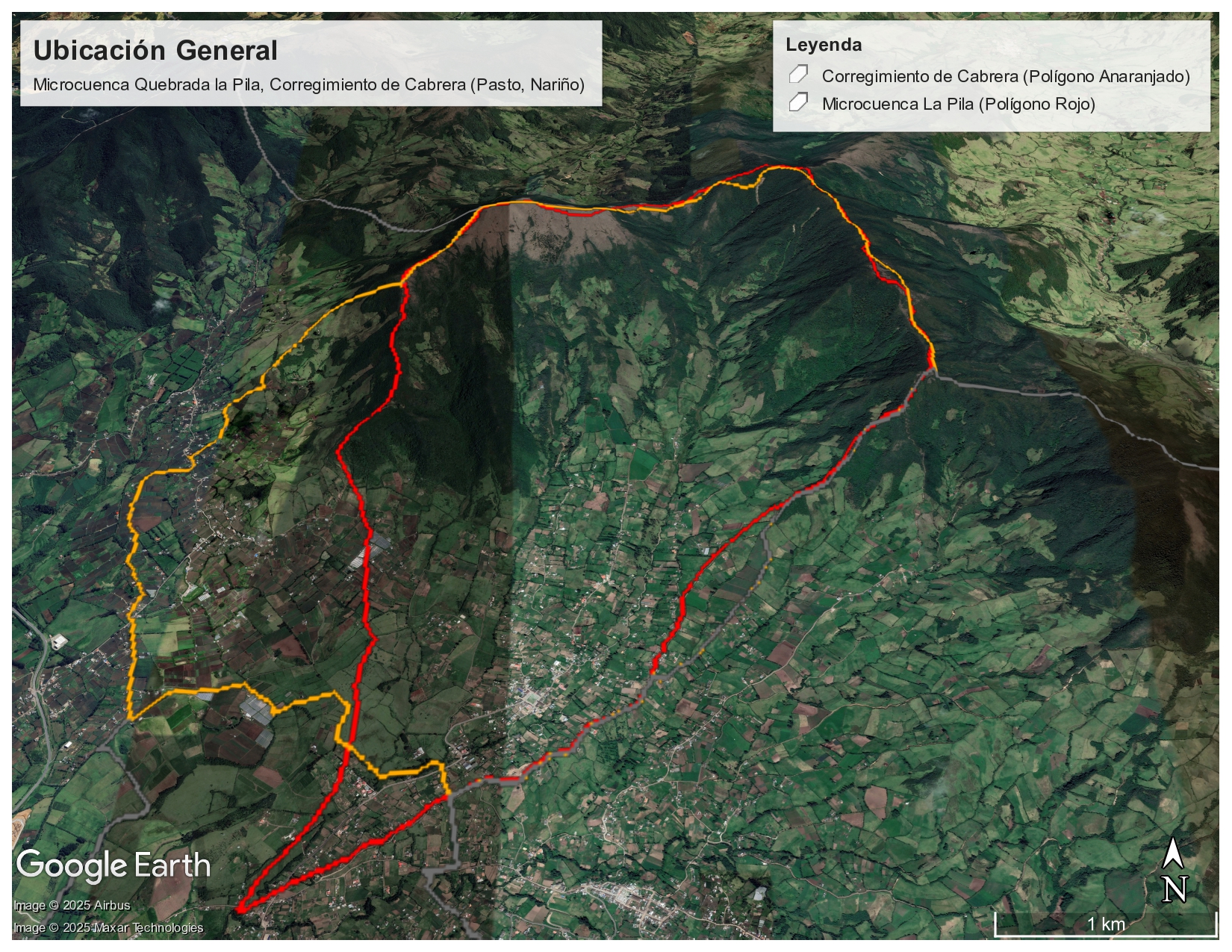

Descripción del Área de Estudio

La microcuenca quebrada La Pila se ubica al oriente del municipio de Pasto, aproximadamente a siete kilómetros del casco urbano. Limita al norte con el municipio de Buesaco, al sur y oriente con el corregimiento de La Laguna, y al occidente con Buesaquillo. Forma parte de la cuenca alta del río Pasto y está conectada por la vía que conduce al corregimiento El Encano y al departamento del Putumayo.

Con una altitud promedio de 2.820 msnm, esta microcuenca presenta un relieve montañoso y pendientes pronunciadas, junto a coberturas vegetales fragmentadas y una notable intervención humana, lo que incrementa su susceptibilidad a procesos de remoción en masa (CORPONARIÑO, 2016)

El corregimiento de Cabrera, donde se ubica la microcuenca quebrada La Pila, es una zona rural del oriente de Pasto con fuerte tradición agrícola. Sus habitantes, en su mayoría campesinos, dependen de actividades como la ganadería y el cultivo de alimentos básicos. A pesar de las condiciones de vulnerabilidad social e infraestructura limitada, la comunidad ha sabido adaptarse a su entorno, conservando conocimientos y prácticas que son clave para el manejo del territorio.

Metodología

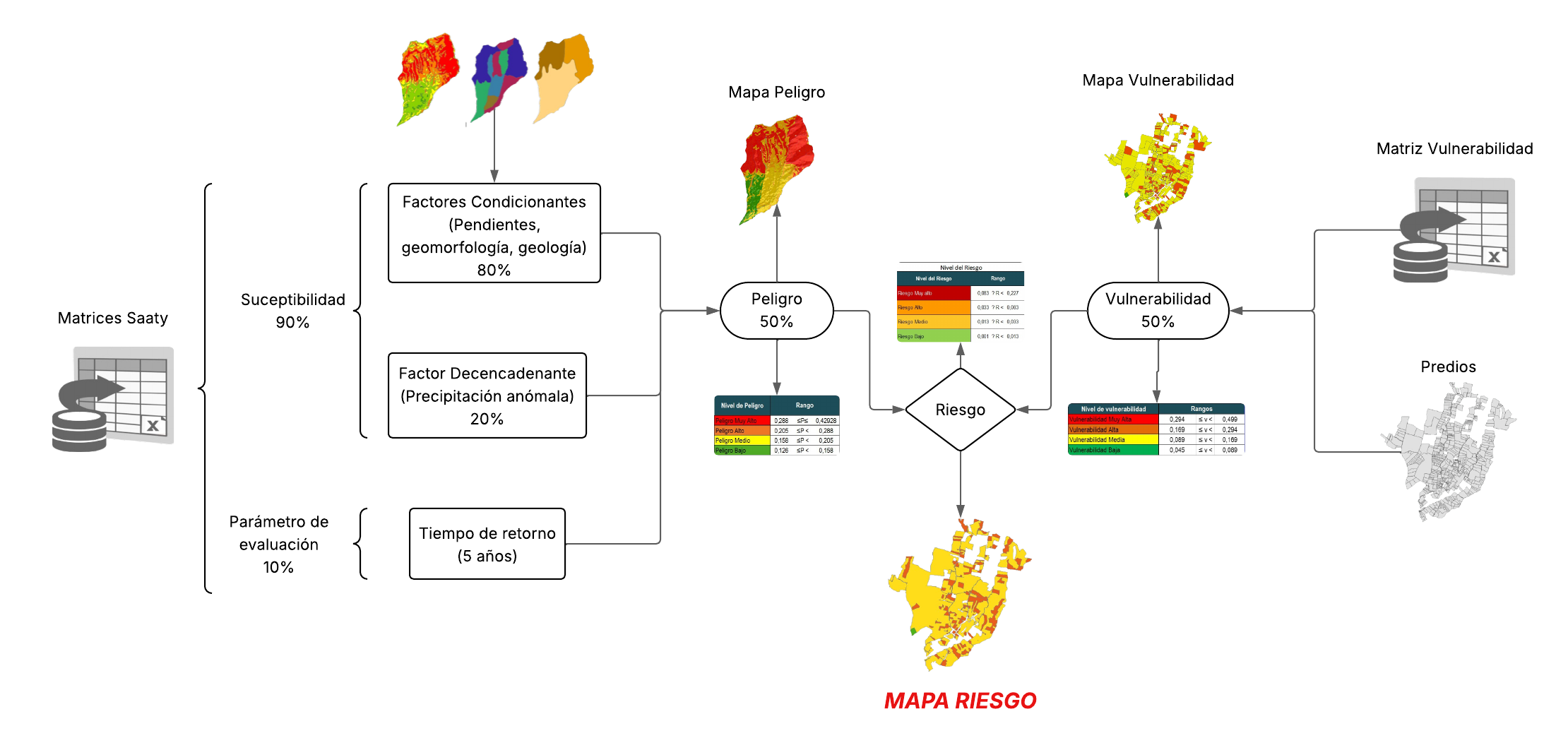

El presente trabajo se desarrolla como un ejercicio teórico-práctico de evaluación del riesgo por deslizamientos, siguiendo la metodología propuesta por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED, 2022). Esta metodología plantea un análisis integral basado en la caracterización del peligro, la vulnerabilidad y su combinación para la estimación del riesgo, permitiendo priorizar áreas y orientar acciones de gestión.

La unidad territorial seleccionada para el análisis fue la microcuenca quebrada La Pila, ubicada en el corregimiento de Cabrera (Pasto, Nariño), una zona de topografía montañosa y marcada intervención antrópica, identificada como representativa para el estudio de deslizamientos.

El diagrama que describe la ruta metodología del presente proyecto es el siguiente:

Análisis de Peligro

El análisis del peligro por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila se realizó a partir de la evaluación de factores condicionantes y desencadenantes, conforme a la metodología establecida por CENEPRED (2022). Los factores fueron ponderados mediante el método de comparación de pares de Saaty (AHP), permitiendo establecer su peso relativo dentro del fenómeno analizado.

Factores condicionantes

Los factores condicionantes seleccionados fueron: pendiente, geomorfología y geología, los cuales inciden directamente en la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en terrenos de montaña. A partir de estos parámetros se identificaron descriptores específicos, que fueron reclasificados y ponderados según su nivel de influencia. Los resultados más relevantes fueron los siguientes:

- Pendiente fue el factor con mayor peso (0,633), lo que confirma su rol determinante en la ocurrencia de deslizamientos. Las pendientes mayores al 45% fueron clasificadas con el mayor valor (0,503), seguidas por rangos de 25–45% (0,260) y 15–25% (0,134), lo que refleja un riesgo creciente conforme aumenta la inclinación del terreno.

- Geomorfología tuvo un peso relativo de 0,260. Dentro de este factor, las unidades como el piedemonte coluvio-deluvial (0,427) y las montañas (0,266) se identificaron como las más propensas a presentar movimientos en masa, debido a la acumulación de materiales sueltos y la inestabilidad geodinámica natural de estos entornos.

- Geología presentó un peso menor (0,106), aunque relevante, especialmente en materiales de origen volcánico y depósitos coluviales. Las unidades con mezcla de volcaniclásticos y depósitos fluvio-glaciares obtuvieron el mayor peso (0,294), evidenciando su comportamiento inestable frente a la saturación por lluvias.

Factores desencadenantes

Se consideraron dos factores desencadenantes fundamentales: precipitación anómala y tiempo de retorno, ambos con peso relativo de 1.0, dado que su impacto es directo en la activación de deslizamientos.

- En el caso de la precipitación anómala, se utilizó la clasificación del curso, donde los valores entre 60–80% superiores a la media climática (S60) se asociaron con el mayor peso (0,416), seguidos de S40 (0,262) y S30 (0,161). Este enfoque permite modelar escenarios de lluvias extremas que suelen preceder eventos de remoción en masa.

- El tiempo de retorno se incluyó como parámetro adicional para simular la recurrencia de precipitaciones intensas. Se asignó el mayor peso a un retorno de 5 años (0,503), disminuyendo progresivamente para intervalos mayores, lo cual responde a la frecuencia esperada de eventos activadores.

La combinación de estos factores permitió calcular el Vector de Factores Condicionantes (VFC) y multiplicarlo por los valores del Vector de Factor Desencadenante (VFD), generando un índice de peligro que fue reclasificado en cinco niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Esta estratificación fue esencial para identificar las zonas más propensas a deslizamientos dentro del área de estudio.

A continuación, se incluye una tabla resumen con los factores, descriptores y pesos asignados según el análisis jerárquico:

Tabla 1. Factores, descriptores y pesos para el cálculo de peligro.

| FACTOR | PARÁMETRO | DESCRIPTOR | ||||

NOMBRE | PESO | NOMBRE | PESO | NOMBRE | PESO | CLASIFICACIÓN | PESO |

SUCEPTIBILIDAD DE MOVIMIENTOS EN MASA | 0,9 | Condicionante | 0,8 | Pendiente | 0,633 | Muy alta (>45%) | 0,503 |

| Alta (25-45%) | 0,260 | ||||||

| Moderada ( 15-25%) | 0,134 | ||||||

| Baja (5-15%) | 0,068 | ||||||

| Muy baja (0-5%) | 0,035 | ||||||

Geomorfología | 0,260 | Piedemonte coluvio-deluvial | 0,427 | ||||

| Montañas | 0,266 | ||||||

| Cauce, Llanura o planicie aluvial | 0,182 | ||||||

| Terrazas | 0,094 | ||||||

| Montañas | 0,030 | ||||||

Geología | 0,106 | Mezcla de volcaniclásticos y depósitos fluvio-glaciares | 0,294 | ||||

| Mezcla de volcaniclásticos y depósitos fluvio-glaciares | 0,294 | ||||||

| Depósitos volcánicos recientes | 0,162 | ||||||

| Depósitos volcánicos recientes | 0,162 | ||||||

| Depósitos volcaniclásticos | 0,089 | ||||||

Desencadenante | 0,2 | Precipitación anómala | 1 | 60-80% superior a su normal climático (S60) | 0,416 | ||

| 40-60% superior a su normal climático (S40) | 0,262 | ||||||

| 30-40% superior a su normal climático (S30) | 0,161 | ||||||

| 25-30% superior a su normal climático (S25) | 0,099 | ||||||

| 20-25% superior a su normal climático (S20) | 0,062 | ||||||

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN | 0,1 | Tiempo de retorno | 1 | 5 años | 0,503 | ||

| 10 años | 0,260 | ||||||

| 25 años | 0,134 | ||||||

| 50 años | 0,068 | ||||||

| 100 años | 0,035 | ||||||

Análisis de vulnerabilidad

La evaluación de la vulnerabilidad en la microcuenca quebrada La Pila se realizó considerando los tres componentes establecidos por la metodología del CENEPRED (2022): exposición, fragilidad y resiliencia. Estos componentes permiten identificar no solo las condiciones físicas o sociales que incrementan la probabilidad de daño, sino también las capacidades que tiene un territorio o comunidad para enfrentar y recuperarse ante un evento adverso.

Dado que este ejercicio se enmarca en un análisis teórico y no se aplicaron encuestas directas a la población, se utilizó una simulación basada en información proporcionada por el curso y una matriz de Vester obtenida del Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca Quebrada La Pila, Corregimiento de Cabrera (Bolaños Padilla, y otros, 2024), que permitió establecer relaciones entre las variables clave para cada componente. A continuación, se presentan las variables utilizadas para valorar los componentes de vulnerabilidad, las cuales fueron clasificadas con base en criterios teóricos y la matriz de Vester.

Tabla 2. Variables adaptadas de la matriz de Vester

DIMENSIÓN | COMPONENTE | VARIABLE | DESCRIPTORES |

Social | Exposición | Percepción regular de la educación | Baja calidad educativa, Desigualdad en acceso a educación, Ausencia de programas de apoyo escolar, Infraestructura educativa deteriorada, Desconocimiento de oportunidades educativas |

Fragilidad | Percepción de abandono gubernamental en infraestructura urbana | Infraestructura urbana obsoleta, Escasa cobertura de servicios básicos, Deficiencia en el mantenimiento urbano, Desorden urbanístico, Deterioro del espacio público | |

Resiliencia | Acceso regular a servicios de salud | Cobertura de salud deficiente, Desigualdad en el acceso a servicios médicos, Falta de recursos en los centros de salud, Sistema de salud sobrecargado, Falta de programas preventivos de salud | |

Económica | Exposición | Expansión urbana percibida como problemática | Crecimiento desmedido de la población urbana, Pérdida de espacios naturales, Incremento de la demanda de recursos, Falta de planificación territorial, Riesgo de gentrificación |

Fragilidad | Ingresos promedios < 1 SMLMV para 70% de la población | Alta vulnerabilidad económica, Limitada capacidad de ahorro, Dependencia de empleos informales, Inseguridad financiera, Escasa movilidad social | |

Resiliencia | Infraestructura vial parcialmente desarrollada (500 m adoquinado) | Accesibilidad limitada a zonas rurales, Vulnerabilidad en situaciones de emergencia, Aumento de costos logísticos, Desconexión regional, Condiciones de trabajo precarias para transportistas | |

Ambiental | Exposición | Alta presión por cambio de uso del suelo (expansión urbana y sobreuso) | Degradación del suelo, Pérdida de biodiversidad, Contaminación de fuentes hídricas, Reducción de áreas verdes, Aumento de la vulnerabilidad al cambio climático |

Fragilidad | Deficiencias en gestión de residuos y aguas residuales | Contaminación ambiental, Impacto sanitario, Inadecuada disposición final, Escasa infraestructura de tratamiento, Falta de conciencia ambiental | |

Resiliencia | Participación comunitaria en acciones de restauración | Empoderamiento local, Fortalecimiento de redes comunitarias, Mejora de la infraestructura ecológica, Fomento de prácticas sostenibles, Adaptación al cambio climático |

De más de 40 variables identificadas en el proyecto de Bolaños (2024), se priorizaron las 9 variables presentadas anteriormente, las cuales reemplazaron las variables originalmente propuestas por la metodología del CENEPRED. Posteriormente, se redactaron los descriptores correspondientes, asignando cinco descriptores a cada variable, los cuales fueron integrados en la matriz de vulnerabilidad. Es importante señalar que no se realizaron modificaciones en los pesos ponderados de los descriptores, variables, componentes o dimensiones, ya que este ejercicio fue de carácter puramente teórico. Además, los valores de la matriz se completaron de manera aleatoria con la asistencia de ChatGPT, para asegurar la coherencia con los valores de la Matriz de Vester aplicados a los 589 predios extraídos de la plancha del IGAC en la zona de estudio.

Estimación y clasificación de la vulnerabilidad

Cada componente fue normalizado en un rango entre 0 y 1, y posteriormente ponderado según su importancia relativa. El índice de vulnerabilidad final fue calculado mediante la siguiente fórmula general:

Vulnerabilidad = Exposición × Fragilidad × (1 – Resiliencia)

Los valores obtenidos fueron clasificados en cinco niveles: muy baja, baja, media, alta y muy alta, lo cual permitió generar un mapa temático por predio que facilita la identificación de zonas prioritarias para implementar medidas de reducción del riesgo.

Análisis de Riesgo

La combinación de los resultados de peligro y vulnerabilidad se realizó mediante superposición espacial en ArcMap, obteniendo el nivel de riesgo por deslizamientos para cada predio y su respectiva clasificación.

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad

Resultados

El análisis de peligro por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila se realizó a partir del enfoque propuesto por el CENEPRED (2022), que considera la interacción de factores condicionantes y desencadenantes. El objetivo fue determinar las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno, en función de las características físicas del territorio y las condiciones climáticas que podrían activarlo.

Análisis de Peligro

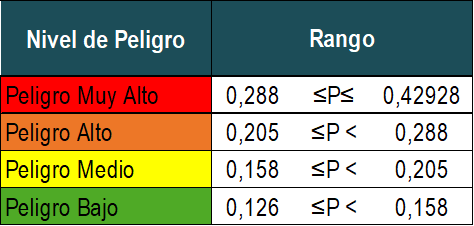

El cruce espacial entre el vector de factores condicionantes (VFC) y el vector de factores desencadenantes (VFD) permitió calcular un índice de peligro para toda la microcuenca, el cual fue reclasificado en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Dichos niveles fueron clasificados con ayuda de la metodología en los siguientes rangos:

Tabla 3. Niveles de peligro

El siguiente mapa muestra la distribución espacial del nivel de peligro por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila, ubicada en el corregimiento de Cabrera (Pasto, Nariño). El análisis se desarrolló bajo un escenario de precipitación anómala del 40–60% por encima de la normal climática (S40), con un tiempo de retorno estimado de 5 años, representando condiciones frecuentes de lluvia intensa en la zona.

El mapa de peligro elaborado para la microcuenca quebrada La Pila muestra que la zona alta del territorio concentra la mayor amenaza por deslizamientos. Esta tendencia coincide con lo reportado en la bibliografía, donde se señala que las partes altas, debido a su topografía escarpada, tienden a presentar mayor inestabilidad. En efecto, la variable de pendiente, uno de los factores más determinantes en el cálculo del peligro, muestra una fuerte correlación con las áreas clasificadas como de peligro alto y muy alto.

En la parte baja de la microcuenca, el comportamiento del peligro es más variado. Mientras que hacia el costado izquierdo se identifican predominantemente zonas de peligro bajo, el costado derecho presenta una mayor concentración de áreas con peligro medio. Esta diferencia podría estar relacionada con condiciones locales como cambios en la cobertura del suelo, presencia de infraestructura o variación en la capacidad de drenaje.

Respecto a la extensión territorial, los resultados indican que:

- Peligro muy alto abarca aproximadamente 5,51 km²,

- Peligro alto comprende 2,49 km²,

- Peligro medio cubre 2,85 km²,

- Peligro bajo representa 1,27 km².

Estos datos muestran que una proporción significativa del área evaluada se encuentra en niveles de peligro elevados, lo cual debe ser considerado con atención en cualquier proceso de planificación o intervención. La concentración del peligro en las zonas altas resalta la necesidad de controlar la expansión de actividades productivas o residenciales en estos sectores, así como promover acciones de conservación que reduzcan la exposición y mejoren la estabilidad del terreno.

Análisis de Vulnerabilidad

La vulnerabilidad en la microcuenca quebrada La Pila está determinada por un conjunto de factores sociales, económicos y ambientales que condicionan la capacidad de la población para enfrentar y recuperarse ante un evento de deslizamiento. Estos factores pueden agruparse en tres dimensiones fundamentales: exposición, fragilidad y resiliencia.

Exposición

Este componente hace referencia al grado en que la población y sus medios de vida se encuentran físicamente ubicados en zonas susceptibles al peligro. En la microcuenca, la exposición está dada principalmente por la presencia de viviendas y actividades productivas en zonas con pendientes moderadas a altas, así como por la expansión urbana hacia sectores con condiciones geomorfológicas inestables. La ocupación del territorio en áreas con cobertura vegetal degradada y cercanas a cuerpos de agua también contribuye a aumentar esta exposición.

Fragilidad

La fragilidad se relaciona con las debilidades estructurales y sociales que incrementan el impacto ante un evento adverso. Entre los factores más relevantes identificados se encuentran: el bajo nivel de ingresos de la población, la alta dependencia de la agricultura informal, la infraestructura deficiente (especialmente vial, educativa y sanitaria), el limitado acceso a servicios básicos como alcantarillado y recolección de residuos, así como la pérdida progresiva de cobertura boscosa. Estos elementos debilitan la capacidad de respuesta inmediata ante un evento y aumentan la probabilidad de sufrir daños severos.

Resiliencia

La resiliencia expresa la capacidad del territorio y su población para resistir, adaptarse y recuperarse tras un evento peligroso. En este sentido, se identifican como limitantes para la resiliencia: la escasa inversión pública sostenida, la limitada participación comunitaria en la gestión del recurso hídrico, la falta de espacios adecuados para la recreación y el desarrollo social, y la baja capacitación en temas de gestión del riesgo, especialmente entre las mujeres. Estas condiciones reducen la capacidad de organización local y dificultan la implementación de acciones de recuperación y prevención.

El mapa de vulnerabilidad de la microcuenca quebrada La Pila evidencia contrastes importantes entre distintos sectores del territorio. Para facilitar la interpretación de los resultados del mapa, se definieron cuatro niveles de vulnerabilidad: baja, media, alta y muy alta, los cuales fueron determinados a partir de intervalos establecidos sobre el índice de vulnerabilidad obtenido. La siguiente tabla presenta los rangos asignados a cada nivel:

Tabla 4. Niveles de vulnerabilidad

Para brindar una visión más completa, se presenta junto al mapa de peligro, lo que permite al lector comprender de manera integrada cómo se relacionan ambas dimensiones del riesgo en el territorio.

El mapa de vulnerabilidad de la microcuenca quebrada La Pila permite identificar las diferencias territoriales en cuanto a las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la capacidad de la población para enfrentar un evento de deslizamiento.

Se identificaron tres niveles de vulnerabilidad:

- Vulnerabilidad baja: 0,74 hectáreas (<0,1% del área total),

- Vulnerabilidad media: 163,6 hectáreas (13,5%),

- Vulnerabilidad alta: 48,6 hectáreas (4%).

Estas áreas suman un total de 212,94 hectáreas, correspondientes al 17,6% del total de la microcuenca (1.212 ha). El resto del territorio no fue clasificado en términos de vulnerabilidad debido a que no se identificaron asentamientos humanos ni uso residencial en esos sectores, especialmente en las zonas más altas, donde predominan las pendientes fuertes y la baja accesibilidad.

La mayor proporción de la vulnerabilidad se concentra en el nivel medio, reflejando condiciones mixtas, donde los hogares presentan algunas limitaciones —como viviendas de materiales frágiles, carencias en el acceso a recolección de residuos, ingresos inferiores al salario mínimo y escasa educación ambiental—, pero también algunas fortalezas, como cierto interés comunitario o regular conocimiento sobre riesgos.

Por otro lado, la vulnerabilidad alta, aunque representa una menor proporción del territorio (4%), refleja condiciones mucho más críticas. Estas zonas se caracterizan por viviendas precarias, carencia total de servicios básicos como recolección de basura o alcantarillado, presencia de grupos poblacionales sensibles (niños pequeños, adultos mayores o personas con discapacidad), y bajo o nulo nivel de preparación ante emergencias. A pesar de su menor extensión, estas áreas presentan una alta exposición, ya que suelen estar ubicadas cerca de zonas de peligro, lo que incrementa significativamente su nivel de riesgo.

Finalmente, la presencia marginal de vulnerabilidad baja (<0,1%) indica que la gran mayoría de los hogares evaluados enfrenta condiciones que los hacen susceptibles ante eventos de deslizamiento.

Análisis de Riesgo

El análisis de riesgo por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila se obtuvo mediante el cruce espacial entre los niveles de peligro y vulnerabilidad, siguiendo la metodología propuesta por CENEPRED. Dado que el componente de vulnerabilidad se calculó únicamente en las zonas con presencia de población y uso residencial, el resultado del riesgo se encuentra restringido a estas áreas, representando un total de 220,6 hectáreas.

Los resultados muestran que:

- Riesgo alto: 40,51 ha → 3,34%

- Riesgo medio: 179,35 ha → 14,80%

- Riesgo bajo: 0,74 ha → 0,06%

Además, teniendo en cuenta las descripciones establecidas por la metodología en la tabla 5, se realizó el análisis de las condiciones generales de la microcuenca.

Tabla 5. Niveles de riesgo por deslizamiento

La mayor parte del territorio evaluado presenta un nivel de riesgo medio, lo que indica que, ante la ocurrencia de un deslizamiento, los daños podrían ser manejables con los recursos disponibles y el apoyo de la comunidad. Sin embargo, esta condición también refleja una necesidad de fortalecimiento institucional y comunitario, para reducir la fragilidad estructural y mejorar la preparación frente a eventos adversos.

El riesgo alto, aunque ocupa una menor proporción del área, representa zonas prioritarias para la gestión del riesgo. Estas áreas combinan niveles elevados de peligro con condiciones de alta vulnerabilidad, como viviendas precarias, escasa cobertura de servicios básicos y una baja percepción del riesgo por parte de la población. Según la clasificación utilizada, estas situaciones requerirían intervención con apoyo externo, tanto del gobierno local como regional, para prevenir consecuencias graves sobre la salud, la vida y la infraestructura.

Por otro lado, el riesgo bajo solo se registra en una fracción mínima del territorio (<0,3%), lo que evidencia que casi la totalidad de las áreas habitadas presentan algún grado de amenaza ante deslizamientos. Esto pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia un enfoque de gestión preventiva, donde se prioricen acciones estructurales y no estructurales que reduzcan la exposición y fortalezcan la resiliencia de la población.

Aplicación de medidas para reducir el riesgo

En el desarrollo de este proyecto no solo se buscó identificar y caracterizar el riesgo por deslizamientos en la microcuenca quebrada La Pila, sino que también se planteó una pregunta fundamental para la gestión del territorio: ¿Pueden las medidas de control preventivo y de reducción estructural o no estructural contribuir efectivamente a la Gestión del Riesgo de Desastres en esta zona?

A partir del análisis realizado, se concluyó que la respuesta es afirmativa. El cruce entre los niveles de peligro y vulnerabilidad permitió evidenciar que existen áreas donde el riesgo es alto, así como sectores con condiciones sociales y económicas que hacen que incluso niveles moderados de amenaza representen un riesgo significativo.

Frente a esta situación, se reconoció que las medidas estructurales, como la mejora de viviendas, la estabilización de taludes o la adecuación del drenaje pluvial, resultan prioritarias en las zonas de mayor riesgo. Al mismo tiempo, se consideró esencial el fortalecimiento de las medidas no estructurales, como la educación comunitaria, la organización vecinal para la prevención y la inclusión del riesgo en los instrumentos de planificación local.

Conclusiones

La zona alta de la microcuenca La Pila presenta las mayores condiciones de peligro por deslizamientos, debido a su pendiente pronunciada y características físicas del terreno. Estas áreas concentran la mayor parte del peligro alto y muy alto.

La vulnerabilidad identificada está marcada por limitaciones en vivienda, acceso a servicios básicos y poca preparación frente a emergencias. La mayoría del territorio evaluado muestra condiciones medias o altas de vulnerabilidad.

El riesgo más alto se concentra en zonas específicas (3,3% de la cuenca), pero que presentan una combinación crítica de peligro y vulnerabilidad. Aunque su extensión no es amplia, sus efectos pueden ser graves.

La metodología del CENEPRED, aunque diseñada para Perú, fue útil y aplicable al contexto colombiano. Permitió organizar el análisis con criterios claros y generar resultados relevantes para la planificación territorial.

Recomendaciones

Priorizar intervenciones en las zonas de riesgo alto, donde coinciden condiciones físicas críticas y alta vulnerabilidad social. Estas áreas requieren medidas urgentes de prevención estructural y fortalecimiento comunitario.

Incluir la variable de riesgo en los instrumentos de planificación territorial del corregimiento de Cabrera, especialmente en relación con la expansión urbana y la ocupación de laderas inestables.

Respecto al curso, se recomienda fortalecer los contenidos teóricos con más recursos visuales e interactivos, como mapas comparativos, animaciones o ejemplos prácticos, que faciliten la comprensión de conceptos técnicos complejos y su aplicación territorial.

Bibliografía

Ayala-García, J. &.-R. (2023). Desastres naturales en Colombia: un análisis regional. Documento sobre economía regional y urbana, No. 317. Obtenido de https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/71962afb-5edf-4877-a5e4-797f541aeabb/content

Banco Mundial. (2012). Gestión del riesgo de desastres en Colombia. Obtenido de Retrieved fro m http://gestiondelriesgo. gov. co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB. pdf.

Bolaños Padilla, N., García Yarce, J., Morales Eraso, M., Chapal Yaqueno, J., Guaitarilla Moncayo, D., López Estrada, J., . . . Tupaz Maigual, L. (2024). Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca Quebrada La Pila, Corregimiento de Cabrera, Municipio de Pasto. Pasto, Nariño, Colombia.

CENEPRED. (2022). Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales – Segunda Versión. Lima, Perú. Obtenido de https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.pdf

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1523 del 24 de abril de 2012. Diario Oficial No. 48.296. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141

CORPONARIÑO. (2016). Plan de Gestión Ambiental Regional del Departamento de Nariño. PGAR 2016 - 2036. Obtenido de https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/PGAR-2016-2036-VF.pdf

IDEAM. (2018). Estudio Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Naciones Unidas. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Obtenido de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

REALIZADO POR

Martin Morales

PROYECTO DEL CURSO

Gestión del Riesgo de Desastres con ArcGIS

Eduardo Portuguez